এই অধ্যায় শেষে আমরা-

১. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব;

২. কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;

৩. কম্পিউটারের চিত্র এঁকে এর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চিহ্নিত করতে পারব।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা আইসিটি'র বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জেনেছ। এ পাঠে আইসিটি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তোমরা আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

সময়ের সাথে এ যন্ত্রপাতিগুলো ক্রমেই আরও আধুনিক হয়ে উঠছে। বিষয়টা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আজকের সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রটিই আগামীকাল পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন নতুন আবিষ্কার তো আছেই। টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটির কথাই ধরো এখন এমন টেলিভিশন পাওয়া যায় যেটা মুখের কথাতেই চলে। কথা বলেই এমন ইনপুট দেওয়া সম্ভব।

প্রযুক্তি খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তোমরা যারা এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছো তারা একটু উপরের শ্রেণিতে যেতে যেতেই এই যন্ত্রপাতির অনেকগুলোই জাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হবে। তবুও বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ যন্ত্রপাতি পাল্টে গেলেও ইনপুট, স্টোরেজ, প্রসেসিং এবং আউটপুটের ধারণাটা কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে না।

কীবোর্ড (Keyboard): কম্পিউটারে ইনপুট দেওয়ার প্রধান (বহুল ব্যবহৃত) যন্ত্র হলো কীবোর্ড। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অধিকাংশ যন্ত্রে সাধারণত কীবোর্ডের মাধ্যমে ইনপুট দেওয়া হয়। এ সকল যন্ত্রকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাইলে যন্ত্রগুলোকে কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। আমরা যখন কীবোর্ডের বোতাম চেপে যন্ত্রগুলোকে এ নির্দেশনাগুলো দেই। তখন যন্ত্রগুলো আমাদের চাওয়া অনুযায়ী কাজটি করে দেয়।

আজকের দিনের আধুনিক কম্পিউটার কীবোর্ডের ধারণা এসেছে টাইপরাইটার নামের এক ধরনের যন্ত্র থেকে। সাধারণত কীবোর্ডে বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ কিছু চিহ্ন সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত থাকে। কম্পিউটারের কীবোর্ড টাইপ রাইটারের কীবোর্ডের মতো হলেও বিশেষ কাজের জন্য কিছু অতিরিক্ত কী থাকে। কীবোর্ড সাধারণত ইংরেজি ভাষায় হলেও অন্যান্য ভাষার কীবোর্ডও পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সকল মোবাইল ফোনের কীবোর্ডে বাংলা লেআউট যুক্ত করার এক নির্দেশনা জারি করেছে।

কম্পিউটারের কীবোর্ড

মাউস (Mouse): তোমরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই মাউস নামের একটি যন্ত্র ব্যবহার করেছ। এটি একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। একে অনেকে পয়েন্টিং ডিভাইসও বলে থাকে। যারা প্রথম এটি তৈরি করেছে তাদের ধারণা ছিল এটি দেখতে ইঁদুরের মতো, তাই এর নাম দেয়া হয়েছে মাউস।

মাউসে সাধারণত দুটি বাটন ও একটি স্কস চক্র (হুইল) থাকে। কম্পিউটারে ইনপুট দিতে এ বাটনগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক ধরনের মাউস প্রচলিত আছে। সাধারণ ব্যবহারকারীগণ স্ট্যান্ডার্ড মাউস ব্যবহার করে।

কম্পিউটারের মনিটরের পর্দায় মাউসের অবস্থান দেখানো হয় তীরের ফলার মতো একটি পয়েন্টারের মাধ্যমে। মাউসটি নড়াচড়া করা হলে পয়েন্টারটি অবস্থান পরিবর্তন করে। মাউসের বাটন ক্লিক করে কম্পিউটারকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়। চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে মাউসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সাধারণত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামের চিহ্নের (আইকনের) উপর মাউসের বামদিকের বাটন একবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি নির্বাচিত (সিলেক্ট) হয় এবং পরপর দ্রুত দুবার ক্লিক করলে প্রোগ্রামটি চালু হয়। ল্যাপটপ কম্পিউটারের টাচপ্যাড দিয়ে মাউসের কাজ সম্পাদন করা যায়।

মাউস

মাইক্রোফোন (Microphone): এটিও একটি ইনপুট যন্ত্র। আমাদের কথা, গান বা যে কোনো ধরনের শব্দ এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। বিশেষ করে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগে কথা বলার ক্ষেত্রে এর জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। টেলিফোনে ব্যবহার করা হয় বলে এ যন্ত্রটির আবিষ্কার বেশ আগেই হয়েছে। তবে এখন এটাকে নিয়মিতভাবে কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কথা বলা ছাড়াও ভয়েস রিকগনিশনের ক্ষেত্রে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

| দলগত কাজ ১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর কীবোর্ড আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন করো। ২. প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা থেকে একটি অভিন্ন তালিকা তৈরি করো। |

ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital Camera): আমাদের খুবই পরিচিত একটি যন্ত্র হচ্ছে ক্যামেরা। এ সময়ে খুব জনপ্রিয় হলো ডিজিটাল ক্যামেরা। ডিজিটাল ক্যামেরার প্রচলন অনেক আগে থেকে শুরু হলেও কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে অনেক পরে। প্রথম দিকে গবেষণার কাজে বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণায় ডিজিটাল ক্যামেরা কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় সকল প্রকার ডিজিটাল ক্যামেরাই কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল ক্যামেরাটিকে ইউএসবি পোর্টের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করে ডিজিটাল ছবি কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।

ডিজিটাল ক্যামেরা

ওয়েব ক্যাম (Web Cam): ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা ডিজিটাল ক্যামেরারই একটি বিশেষ রূপ। এটি হার্ডওয়্যার হিসেবে কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। সাধারণত ল্যাপটপ কম্পিউটারে ওয়েব ক্যামেরা সংযুক্ত থাকে। ওয়েব ক্যামেরার মাধ্যমে স্থির চিত্র বা ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রবেশ করানো যায়। ওয়েব ক্যামেরা ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি ছবি বা ভিডিও আদান প্রদান করতে পারে। সামাজিক ওয়েব সাইটগুলোতে পারস্পরিক আলাপচারিতায় ওয়েব ক্যাম ব্যবহৃত হয়। ভিডিও কনফারেন্স বা ভিডিও ফোনে ওয়েব ক্যামের ব্যবহার সর্বাধিক। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে এ ক্যামেরার ব্যাপক ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয়েছে ওয়েব ক্যাম।

ওয়েব ক্যাম বা ওয়েব ক্যামেরা

ওয়েব ক্যাম বর্তমানে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়িতে নিরাপত্তার প্রয়োজনে এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এ ক্যামেরার সাথে সরাসরি কম্পিউটারের সংযোগ থাকে। ফলে এ ক্যামেরা সার্বক্ষণিক ভিডিও চিত্র কম্পিউটারে প্রেরণ করে এবং তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পরবর্তীকালে সে ভিডিওচিত্র দেখে অপরাধী শনাক্ত করা সম্ভব হয়। আমাদের দেশেও অপরাধ দমনে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্ক্যানার (Scanner): এক সময় ফটোকপি মেশিনের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ডকুমেন্টের প্রতিলিপি (কপি) করতাম। কিন্তু এ প্রতিলিপি যতবার দরকার ততবারই মেশিন ব্যবহার করতে হতো। তথ্যটি সংরক্ষিত থাকত না। এ সমস্যাটির সমাধান যে যন্ত্রটি করে দিয়েছে তার নাম স্ক্যানার। যেকোনো প্রকার ছবি, মুদ্রিত বা হাতে লেখা কোনো ডকুমেন্ট অথবা কোনো বস্তুর ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি করার যন্ত্রের নাম স্ক্যানার। এ ডিজিটাল প্রতিলিপি বিভিন্ন প্রকারের তথ্য ফাইল আকারে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায়।

স্ক্যানার

ওএমআর বা অপটিক্যাল মার্ক রিডার

ওএমআর (OMR): ওএমআর-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader) এটিও একটি ইনপুট ডিভাইস। আলোর প্রতিফলন বিচার করে এটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য বুঝতে পারে। ওএমআরের কাজের ধরন অনেকটা স্ক্যানারের মতো। বিশেষভাবে তৈরি করা কিছু দাগ বা চিহ্ন ওএমআর পড়তে পারে।

বর্তমানে এটি অনেকের কাছেই খুব পরিচিত। বিশেষ করে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরপত্র যাচাইয়ে এটির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। সঠিক উত্তরের বৃত্তটির অবস্থান কম্পিউটারকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা সঠিক বৃত্ত ভরাট করলে নম্বর পেয়ে যায়। অন্যথায় নম্বর পাওয়া যায় না। সঠিকটিসহ একের অধিক বৃত্ত ভরাট করলেও নম্বর পাওয়া যায় না। এর মাধ্যমে কম সময়ে অনেক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা যায়। এছাড়া মূল্যায়নে ভুল বা পক্ষপাতিত্ব হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

| দলগত কাজ ১. এখানে উল্লেখ করা হয়নি এমন কতগুলো ডিভাইস যেগুলোর ক্যামেরা আছে সেগুলোর নাম লিখে উপস্থাপন করো। |

ষষ্ঠ শ্রেণিতে মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। এখন এগুলো সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানব। আজকাল কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ছাড়াও প্রায় সকল প্রকার প্রযুক্তি পণ্যেই মেমোরি ও স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সকল পণ্যই মাইক্রোপ্রসেসর দ্বারা পরিচালিত হয়। এ মাইক্রোপ্রসেসরকে চালনা করার জন্য কিছু নির্দেশনা দিতে হয়। এ নির্দেশনাগুলো জমা রাখার জন্য মেমোরি বা স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন, গেম কনসোল বা এ ধরনের যাবতীয় যন্ত্রপাতির কাজ করার ক্ষেত্রে মেমোরি (Memory) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেমোরি দুই প্রকার। প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি এবং সহায়ক বা সেকেন্ডারি মেমোরি। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা সিপিইউ যখন তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তখন প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বা সফটওয়্যার প্রধান মেমোরিতে অবস্থান করে। প্রধান মেমোরির গতি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এটি সিপিইউর সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়।

সাধারণত প্রধান বা প্রাথমিক মেমোরি দুই ধরনের-একটি হচ্ছে র্যাম RAM (Random Access Memory) এবং অন্যটি রম ROM (Read Only Memory)

প্রধান মেমোরির ক্ষমতা দুইভাবে প্রকাশ করা হয়। একটি হচ্ছে গতি যা হার্টজ (Hz) এবং অন্যটি হলো ধারণ ক্ষমতা যা বাইট (Byte) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক বাইট সমান ৮ বিট, ১০২৪ বাইট যেহেতু ১০০০-এর খুব কাছাকাছি সেজন্য একে এক কিলোবাইট বলা হয়।

র্যাম (RAM): আইসিটি পণ্য তথা কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের মাদারবোর্ডের সাথে র্যাম সংযুক্ত থাকে। প্রসেসর প্রাথমিকভাবে র্যামে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা করে। প্রসেসর র্যাম থেকে তথ্য নিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে। প্রসেসর র্যামের যে কোনো জায়গা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করে বলে একে Random Access Memory বা সংক্ষেপে RAM বলা হয়। এখনকার দিনে প্রসেসরের ক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি সফটওয়্যারগুলো অনেক কার্যকর এবং জটিল হয়েছে তাই এগুলোকে মেমোরির অনেক বড় অংশ ব্যবহার করতে হয়। সেজন্য এখনকার কম্পিউটারগুলোর জন্য কমপক্ষে ৮ গিগাবাইট বা তার চেয়ে বেশি মেমোরি দরকার হয়। প্রসেসরের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে র্যামের গতিও এখন অনেক।

এখানে একটি বিষয় তোমাদের জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন- র্যামে তথ্য থাকা না থাকা বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিলে এর সমস্ত তথ্য মুছে যায়। অর্থাৎ কম্পিউটার চালু করলেই র্যাম প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। আবার কম্পিউটার বন্ধ করলে র্যাম তথ্য-শূন্য হয়ে ।

নানা ধরনের র্যাম

রম (ROM): ROM বা Read Only Memory মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে। আইসিটি যন্ত্রপাতি বা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সচল রাখার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রয়োজন হয়। এ নির্দেশনাগুলো ছাড়া কম্পিউটার চালু করা যায় না। তাই রম এ নির্দেশনাগুলো স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে। বিদ্যুৎ থাকা না থাকার উপর এই মেমোরি নির্ভর করে না। ব্যবহারকারীও বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এটি মুছে ফেলতে পারে না। এ মেমোরি শুধু পাঠ করা যায় বলে একে ROM বা Read Only Memory বলে। যেহেতু বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া এর তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন করা যায় না তাই একে স্থায়ী মেমোরি বলে।

রম (Rom)

| দলগত কাজ র্যাম ও রম নামে দুটো দল গঠন করে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে বিতর্ক কর। |

হার্ডডিস্ক (Hard Disk): তোমরা যারা কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা নিশ্চয়ই হার্ডডিস্কের কথাও জেনে গেছ। কম্পিউটারে খোলা ফাইল হার্ডডিস্কে জমা করে রাখা হয়। এটি আসলে তথ্য সংরক্ষণের প্রধান যন্ত্র। IBM কোম্পানী ১৯৫৬ সালে মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য প্রথম হার্ডডিস্কের ব্যবহার করে। আইসিটি যন্ত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এদের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা। আজকের কম্পিউটারগুলোতে সাধারণত ৫০০ গিগাবাইট থেকে ৪ টেরাবাইট তথ্য ধারণক্ষমতার হার্ডডিস্ক লাগানো থাকে। এমনকি সাধারণ মোবাইল ফোনের তথ্য ধারণ ক্ষমতাও গিগাবাইটে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা শুনলে অবাক হবে ১৯৮০ সালে ১ গিগাবাইট তথ্য ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হার্ডডিস্কের আকার ছিল একটি বড়সর রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজের সমান। আর এর দামও ছিল অনেক! প্রতি মেগাবাইটের জন্য পনেরো হাজার ডলার বা বারো লাখ টাকা খরচ করতে হতো। মনে হচ্ছে গালগল্প। কিন্তু এটাই বাস্তব! এখনকার হার্ডডিস্কগুলো প্রায় হাতের মুঠোয় এঁটে যায়।

হার্ডডিস্ক

সাধারণত হার্ডডিস্কে কতগুলো চাকতি থাকে যাদের প্লটার বলা হয়। প্লটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয় বা কাচ বা সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি হয়। এই চুম্বকীয় পদার্থের উপরই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। হার্ডডিস্ক চালু হলে এই প্লটারগুলো ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণায়মান চাকতিগুলোর সংস্পর্শে হার্ডডিস্কের লেখা/পড়া (Write/Read) হেডটি এলে সে প্লটারে তথ্য সংরক্ষণ অথবা তথ্য পড়ে আমাদের প্রদর্শন করে।

সাধারণত হার্ডডিস্কে কতগুলো চাকতি থাকে যাদের প্লটার বলা হয়। প্লটারগুলো অ্যালুমিনিয়াম এলয় বা কাচ বা সিরামিকের চাকতির উপর পাতলা চুম্বকীয় পদার্থের আস্তরণ দিয়ে তৈরি হয়। এই চুম্বকীয় পদার্থের উপরই তথ্য সংরক্ষিত থাকে। হার্ডডিস্ক চালু হলে এই প্লটারগুলো ঘুরতে থাকে। ঘূর্ণায়মান চাকতিগুলোর সংস্পর্শে হার্ডডিস্কের লেখা/পড়া (Write/Read) হেডটি এলে সে প্লটারে তথ্য সংরক্ষণ অথবা তথ্য পড়ে আমাদের প্রদর্শন করে।

তথ্য ধারণক্ষমতার কারণে হার্ডডিস্ক অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি কম্পিউটারের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। অন্যটি আলাদাভাবে থাকে। একে এক্সটারন্যাল হার্ডডিস্ক বলে। এটি USB পোর্টের মাধ্যমে যেকোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাথে সংযোগ দিয়ে কাজ করা যায়। ফলে বিপুল পরিমাণ তথ্য এক স্থান থেকে অন্যত্র নিতে এখন আর সম্পূর্ণ কম্পিউটারটি না নিয়ে শুধু এক্সটারনেল হার্ডডিস্কটি নিয়ে গেলেই হয়।

সলিড স্টেট ড্রাইভ (SSD): তোমাদের মধ্যে যারা অতি সম্প্রতি কম্পিউটার কিনেছ অথবা সাম্প্রতিককালের কোন কম্পিউটার ব্যবহার করেছ তারা সলিড স্টেট ড্রাইভ বা এসএসডি সম্পর্কে জেনে থাকবে। এসএসডি হল এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস যা কম্পিউটার এবং ল্যাপটপে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রচলিত হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ(HDD) থেকে ভিন্ন, এটিতে কোনো চলমান অংশ থাকে না, ফলে এটি আরো দ্রুত এবং আরও অধিক টেকসই হয়। এটি ডেটা সংরক্ষণ করতে ফ্লাশ মেমরি ব্যবহার করে, যা ফাইল এবং অ্যাপ্লিকেশনে দ্রুত অ্যাক্সেসের সুযোগ দেয়। উল্লেখ্য ফ্লাশ মেমরি হল একটি ইলেকট্রনিক নন-ভোলাটাইল স্টোরেজ যাতে ডেটা বৈদ্যুতিকভাবে মুছে ফেলা এবং পুনরায় প্রোগ্রাম করা বা ডেটা সংরক্ষণ করা যায়।

কম্পিউটার চালু করার সময় কমিয়ে এবং সফ্টওয়্যার লোড করার গতি বাড়িয়ে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাধারণত এসএসডি ব্যবহার করা হয়। এসএসডিতে কোন স্পিনিং ডিস্ক নেই, তাই এটি কোন শব্দ উৎপন্ন করে না এবং হার্ডডিস্ক এর চেয়ে কম তাপ উৎপন্ন করে। এটি বাহ্যিক ক্ষতি যেমন শক এবং ড্রপ হিসাবে আরো বেশি প্রতিরোধী। এসএসডি বিভিন্ন আকারে বাজারে পাওয়া যায়, সাধারণত ১২৮ গিগাবাইট (GB) থেকে বেশ কয়েক টেরাবাইট (TB) পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে, এসএসডিকে গতি, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতার জন্য পছন্দ করা হয়।

এসএসডি

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ও মেমোরি কার্ড (Flash Drive & Memory Card): যারা কম্পিউটার ব্যবহার করে তাদের কম্পিউটারের অনেক তথ্য এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিতে হয়। সেটা সবচেয়ে সহজে করা যায় নেটওয়ার্কিং ব্যবহার করে। যেখানে নেটওয়ার্ক নেই সেখানে তথ্য নিতে হলে কোনো এক ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হয়। যে স্টোরেজ ডিভাইসটি সবচেয়ে সহজে বহন করা যায় সেটার নাম পেনড্রাইভ কিংবা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ। নাম শুনেই বুঝতে পারছো এটা পেন বা কলমের মতো ছোটো এবং পকেটে করে নেয়া যায়।

পেনড্রাইভ

২০০০ সালের দিকে যখন এগুলো বাজারে আসে তখন ৩২ মেগাবাইট তথ্য ধারণ করতে পারতো। এখন ১ টেরাবাইটের পেনড্রাইভ সহজেই পাওয়া যায়। মূল্যও আগের তুলনায় এখন হাতের নাগালে। এটি সিডি-ডিভিডির তুলনায় টেকেও বেশি দিন। তাই ব্যবহারকারীদের কাছে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর ডিজাইনের পেনড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বা পেনড্রাইভ ছাড়াও বর্তমানে তথ্য সংরক্ষণের জন্য এক ধরনের মাইক্রোচিপ সংযুক্ত কার্ড ব্যবহার করা হয়। এগুলোর নাম মেমোরি কার্ড। মেমোরি কার্ডেও অনেক তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে এটি সরাসরি সংযোগ দেওয়া যায় না। এর জন্য নির্ধারিত স্লট প্রয়োজন হয় অথবা কার্ড রিডার ব্যবহার করতে হয়। মেমোরি কার্ড নানা আকৃতি ও বিভিন্ন ক্ষমতার হতে পারে। তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় এমপিথ্রি (mp3) বা এমপিফোর (mp4) প্লেয়ার এবং গেমস্ খেলার যন্ত্রগুলো ছাড়াও সকল ধরনের ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন বা স্মার্টফোনে এগুলোর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

| দলগত কাজ তথ্য সংরক্ষণের জন্য সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ অথবা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কোনটিকে বেশি উপযোগী মনে কর? যুক্তিসহ বর্ণনা করো। |

মাদারবোর্ড তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত শব্দ। ইতোমধ্যে মাদারবোর্ডের ছবিও দেখে ফেলেছ। তবু মাদারবোর্ড সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন। যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র তোমরা যদি খুলে দেখ তাহলে একটা বোর্ড সবার নজরে পড়বে। এ বোর্ডটি আসলে একটি প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। এ বোর্ডে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংযোগ দেওয়া থাকে। এ বোর্ড যন্ত্রাংশগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছাড়াও বিদ্যুৎ প্রবাহ বজায় রাখে। এ ধরনের বোর্ড আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে তার দিয়ে যন্ত্রাংশগুলোকে সংযোগ দেওয়া প্রয়োজন হতো। সে এক দেখবার মতো বিষয় ছিল!

কম্পিউটারের এই মাদারবোর্ড-মেইনবোর্ড, সিস্টেম বোর্ড আবার স্টিভ জবসের অ্যাপেল কম্পিউটারের

ক্ষেত্রে লজিক বোর্ড নামেও পরিচিত। যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এটা হচ্ছে কম্পিউটারের প্রসেসরের সাথে অন্যান্য ইনপুট, মেমোরি, আউটপুট বা স্টোরেজ ডিভাইসসহ সকল যন্ত্রপাতির সংযোগ রক্ষার বোর্ড।

এক সময় মাদারবোর্ডে প্রসেসর বা সিপিইউ সকেট ছাড়াও ভিডিও কার্ড, সাউন্ড কার্ড, র্যাম ইত্যাদি লাগানোর স্লট বা সকেট অবশ্যই দেখা যেত। তবে ইদানীং কালের মাদারবোর্ডে র্যাম ছাড়া অন্যান্য কার্ড (Built in) স্থায়ীভাবে সংযোজিত অবস্থায় থাকে। এতে করে কম্পিউটারের নির্মাণ ব্যয় অনেক কমে গেছে। তাছাড়া প্রসেসরের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে অনেক যন্ত্রাংশের কাজ প্রসেসর নিজেই করে থাকে।

মাদারবোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় অংশ হচ্ছে সহায়ক চিপসেট (Chipset) যা সিপিইউ-এর সাথে অন্যান্য যন্ত্রপাতির কার্যক্রম সমন্বয় করে। মাদারবোর্ডের কাজ করার ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য এ চিপসেটের উপরই নির্ভর করে। অর্থাৎ মাদারবোর্ডটি কোন ধরনের প্রসেসর ব্যবহার উপযোগী তা এ চিপসেটের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

একটি আধুনিক মাদারবোর্ডে অন্যান্য যন্ত্রাংশের সাথে সাধারণত যা যা থাকে সেগুলো হলো:

১. মাইক্রোপ্রসেসর বা সিপিইউ সকেট

২. র্যাম স্লট

৩. চিপসেট

৪. রম

৫. ক্লক জেনারেটর

৬. এক্সপানশন স্লট এবং

৭. পাওয়ার সংযোগ স্লট।

এছাড়াও বর্তমানে মাদারবোর্ডের সাথে ইউএসবি (USB) পোর্ট, নেটওয়ার্কিং কার্ড ও পোর্ট ইত্যাদিও সংযোজিত অবস্থায় থাকে।

পাওয়ার সাপ্লাই (Power supply):

তোমরা জান যে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, তাই কম্পিউটারকে কর্মক্ষম করার জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে হয়। কম্পিউটারের মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্ক ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ কার্যক্ষম করার জন্য বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎশক্তির যোগান যে যন্ত্রাংশ থেকে পাওয়া যায় তাকে পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বলে। কম্পিউটারের এই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বিদ্যুৎ লাইনের এসি (অঈ) বিদ্যুৎকে ডিসি (উঈ) বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের জন্য +১২ ভোেল্ট থেকে +৩ ভোল্ট পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রার ডাইরেক্ট কারেন্ট বা ডিসি বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এ জন্যই পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে বিভিন্ন মাত্রার বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কানেক্টর থাকে। ডেস্কটপ কম্পিউটারের জন্য বাজারে ২০০ ওয়াট থেকে ৮০০ ওয়াট পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট পাওয়া যায়। পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের গুণগত মান ভাল না হলে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের ক্ষতি হতে পারে।

পাওয়ার সাপ্লাই

| দলগত কাজ একটি পুরোনো নষ্ট কম্পিউটার খুলে মাদার বোর্ডটি লক্ষ করো এবং এঁকে এর বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করো। কমপক্ষে একটি শ্রেণি কার্যক্রম এ কাজের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। |

তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কোনটি- প্রায় সবাই বলবে মস্তিষ্ক। কারণ আমাদের মস্তিষ্কের নির্দেশেই অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে থাকে। তেমনি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা এ ধরনের আইসিটি ডিভাইসগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রসেসর। একে সিপিইউ (CPU-Central Processing Unit) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশও বলা হয়। এখনকার দিনে গাড়ি, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, গেম কনসোল, টেলিভিশনসহ সব ধরনের হাইটেক যন্ত্রপাতিই প্রসেসর নিয়ন্ত্রিত।

আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি হলো এ প্রসেসর। আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এর উন্নয়ন হয়েছে অত্যান্ত দ্রুতগতিতে। বলা যায় অকল্পনীয় গতিতে। মজার ব্যাপার হলো প্রসেসরের উন্নয়নে প্রসেসরেরই সাহায্য নেওয়া হয়। তাই বলা যায় প্রসেসর নিজেই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করে গড়ে তুলছে।

অসংখ্য ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) দিয়ে প্রসেসর তৈরি হয়। আইসিগুলো তৈরি হয় ট্রানজিস্টার (Transistor) দিয়ে। এগুলো সব একটি ক্ষুদ্র চিপ (Chip) এর মধ্যে থাকে। প্রসেসরে আইসির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়লেও চিপ-এর আকার ক্রমান্বয়ে ছোটো হয়ে আসছে। আকার ছোটো হলেও এর কাজ করার ক্ষমতা বেড়েই চলেছে। কম্পিউটারের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকরণের কাজ সিপিইউ-এর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সফটওয়্যারের নির্দেশ বোঝা এবং সে অনুযায়ী তথ্য প্রক্রিয়া করা এর কাজ। অর্থাৎ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের কাজটি সিপিইউ বা প্রসেসর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এক কথায় কম্পিউটার-সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যারের নির্দেশনার মধ্যে সমন্বয় করে কাজ সমাধা করে প্রসেসর। তিনটি অংশের সমন্বয়ে প্রসেসর গঠিত হয়।

১. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট (Arithmetic and Logic Unit): এ অংশে গাণিতিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তমূলক কাজ সংগঠিত হয়।

২. নিয়ন্ত্রক অংশ (Control Unit): এ অংশের মাধ্যমে সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন নির্দেশের পর কোন নির্দেশ পালিত হবে তা নির্ধারিত হয় এ অংশে। এবং

৩. রেজিস্টার স্মৃতি (Register Memory): এটি ছোটো আকারের অত্যন্ত দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমোরি বা স্মৃতি। এ স্মৃতি থেকে তথ্য নিয়ে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়।

আমরা জানি বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭১ সালেই ইন্টেল প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর উদ্ভাবন করে। যার নাম দেওয়া হয়েছিল ৪০০৪। এটির উদ্ভাবক ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেড হফ, স্ট্যান মেজর, ফেডরিকো ফ্যাগিন এবং জাপানের মাসাতোশি শিমা।

তোমরা আগেই জেনেছ জন্মের পর থেকেই প্রসেসরের ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ৪০০৪ মাইক্রোপ্রসেসরে ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ছিল ২৩০০টি আর বর্তমানের কোর আই সেভেন প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা ২২৭,০০,০০,০০০টি! ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করো।

পৃথিবীর নানা জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে-আদেশ-নির্দেশ দেয় তার সবই কম্পিউটার ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু কীভাবে সবার ভাষা কিংবা নির্দেশ কম্পিউটার বুঝে ফেলে?- এই প্রশ্নটির উত্তর জানার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের মন আঁকুপাঁকু করছে। এর সহজ উত্তর হচ্ছে কম্পিউটার তথা প্রসেসর আসলে কারও ভাষাই বোঝে না। সে তার নিজের ভাষাই শুধু বোঝে। কম্পিউটারের ভাষায় কেবল দুটো অক্ষর '০' এবং '১'। '০' মানে হচ্ছে ০ থেকে ২ ভোল্ট বিদ্যুৎ আর '১' মানে হচ্ছে ৩ থেকে ৫ ভোল্ট বিদ্যুৎ। এ ভাষার নাম মেশিন ভাষা (Machine Language)। ধরো, তুমি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারো কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি না জানা ফরাসি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে চাও- এক্ষেত্রে একজন দোভাষীর সাহায্য নিয়ে কথা বলতে হবে। তেমনি প্রসেসরকে আমাদের ভাষা বোঝাতে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।

প্রসেসর

আমাদের তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার প্রতিটি অক্ষর ও প্রতীকের জন্য মেশিন ভাষার নির্দিষ্ট কোড রয়েছে। অনুবাদক প্রোগ্রাম আমাদের ভাষাকে প্রসেসর বা মেশিনের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে। নানা ধরনের কোড রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোডের কথা উল্লেখ করা যায়। ASCII কোড ৮ বিটের কোড। এ কোড অনুযায়ী

A = ০১০০০০০১

B = ০১০০০০১০

? = ০০১১১১১১

, = ০০১০১১০০

ইত্যাদি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কোড হলো Unicode। তোমরা যখন প্রোগ্রামার হবে তখন অনেক ভাষার সাথে মেশিনের ভাষাও তোমাদের জানা হয়ে যাবে!

| দলগত কাজ প্রসেসরের ভাষা ও মানুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করো। |

সাউন্ড কার্ড (Sound Card): আজকের দিনের আইসিটি যন্ত্রগুলোতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই থাকে তা হলো সাউন্ড কার্ড। এটি একই সাথে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। এটি সাধারণত সফটওয়্যার দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ড ডিজিটাল উপাত্তকে এনালগ শব্দে রূপান্তর করে। আউটপুট সিগন্যালগুলোকে একটি অ্যামপ্লিফায়ারের সাথে যুক্ত করে হেডফোন বা স্পিকারের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। প্রায় সব সাউন্ড কার্ডেই ইনপুট দেওয়ার কানেক্টার এবং আউটপুট দেওয়ার কানেক্টার থাকে। বাইরে থেকে মাইক্রোফোন বা অন্য কোনো ইনপুট দেওয়ার যন্ত্রে ইনপুট দিলে সাউন্ড কার্ড তা প্রসেসরে পাঠায় এবং প্রসেসর সেই ইনপুটকে প্রক্রিয়া করে আবার সাউন্ড কার্ডে পাঠায়, সেখান থেকে আউটপুট অংশের মাধ্যমে হেডফোন বা স্পিকারে আমরা শব্দ শুনতে পাই।

সাউন্ড কার্ড (মোজার্ট ১৬)

ইদানীং কালে বেশিরভাগ সাউন্ড কার্ডই মাদারবোর্ডে সংযুক্ত (Built in) অবস্থায় থাকে। আলাদা করে সাউন্ড কার্ড লাগাতে হয় না। সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমেই মাল্টিমিডিয়া পূর্ণতা পায়। গান শোনা, চলচ্চিত্র উপভোগ করা ছাড়াও সব গেমস্ আমরা শব্দসহ উপভোগ করি সাউন্ড কার্ডের কারনেই। তবে প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত সাউন্ড কার্ড সাধারণত আলাদা করে মাদারবোর্ডে লাগাতে হয়।

গ্রাফিক্স কার্ড (Graphics Card): তোমরা যখন কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন

পর্দায় ছবি দেখেই নানা নির্দেশনা দিয়ে থাক। এখন প্রশ্ন হলো এ ছবি পর্দায় দেখা যায় কীভাবে? আসলে কাজটি করে থাকে গ্রাফিক্স কার্ড। এটিকে অনেক সময় ভিডিও কার্ড, ডিসপ্লে কার্ড বা গ্রাফিক্স এডাপ্টার নামে ডাকা হয়।

মাদারবোর্ডে এই কার্ড লাগানোর জন্য আলাদা স্লট বা সকেট থাকে। বর্তমানে বেশিরভাগ মাদারবোর্ডেই এ কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। আর অত্যাধুনিক প্রসেসরগুলোতে এ ভিডিও বা ডিসপ্লে চিপ সংযুক্ত থাকে বা অন্য কথায় প্রসেসরগুলো কোনো কার্ড ছাড়াই আমাদের ছবি প্রদর্শন করতে পারে।

গ্রাফিক্স কার্ড

সব গ্রাফিক্স কার্ডই আমাদের দ্বিমাত্রিক (২ডি) ছবি দেখাতে পারে। তবে বর্তমানে ত্রিমাত্রিক (৩ডি) ছবি দেখাতে সক্ষম গ্রাফিক্স কার্ডও পাওয়া যায়। অবশ্য ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে হলে আমাদের ত্রিমাত্রিক ছবি দেখাতে সক্ষম মনিটর প্রয়োজন হবে। গ্রাফিক্স কার্ডের এ উন্নতির ফলে আজকের দিনে আমরা একেবারে জীবন্ত ও বাস্তব ছবি দেখতে পারছি!

সাউন্ড কার্ডের মতো গ্রাফিক্স কার্ডেও ইনপুট ও আউটপুট কানেক্টার থাকে। এছাড়াও গ্রাফিক্স কার্ডে গেমস্ খেলার জন্য আলাদা পোর্ট থাকে। ফলে সহজেই গেমস্ খেলার জন্য জয়স্টিকস্ বা অন্যান্য যন্ত্র সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়।

টাচ স্ক্রিন (Touch screen):

তোমরা নিশ্চয়ই স্মার্ট ফোন বা টাচ ফোন ব্যবহার করতে দেখেছ। এই ধরনের ফোনে আঙ্গুল স্পর্শ করে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ফলাফলও স্ক্রিনেই দেখা যায়। টাচস্ক্রিন হল এমন এক ধরনের ডিসপ্লে যা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে টাচ বা আঙ্গুলের স্পর্শ ইনপুট সনাক্ত করতে পারে এবং মনিটরের মত স্ক্রিনে ফলাফলও প্রদর্শন করতে পারে। এটি একটি ইনপুট ডিভাইস (টাচ বা স্পর্শ প্যানেল) এবং একটি আউটপুট ডিভাইস (ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে) উভয়ই নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ এটি ইনপুট-আউপুট ডিভাইস। টাচস্ক্রিন সাধারণত স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানায় অটোমেশন কাজে টাচস্ক্রিনের ব্যবহার দেখা যায়।

টাচ স্ক্রিন

| দলগত কাজ সাউন্ড কার্ড ও গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আর কী ধরনের আউটপুট কার্ড হলে তোমাদের জন্য সুবিধা হয়? দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করো। |

মনিটর (Monitor): মনিটর মূলত একটি আউটপুট ডিভাইস। এখন এমন মনিটরও পাওয়া যায় যা একইসাথে ইনপুট ডিভাইস হিসেবেও কাজ করতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ এখানে টাচস্ক্রিন মনিটরের কথা বলা হচ্ছে। আজকাল টাচস্ক্রিনসহ মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটার, ল্যাপটপ কিংবা সাধারণ মনিটর সবখানেই পাওয়া যায়। তোমাদের অনেকেই হয়তো এরমধ্যে এসব ব্যবহারও করে ফেলেছ।

সিআরটি মনিটর, এলসিডি মনিটর ও এলইডি মনিটর

আমাদের বাসার টেলিভিশনের সাথে মনিটরের তেমন পার্থক্য নেই। নানা আকৃতির মনিটর পাওয়া যায়। মনিটরের কর্ণের দৈর্ঘ্যকে মনিটরের সাইজ হিসেবে ধরা হয়। আগে সিআরটি বা ক্যাথোড রে টিউব (Cathod Ray Tube) মনিটরই সবাই ব্যবহার করত। এখন পাতলা এলসিডি (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) বা এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োড) পর্দার মনিটর ব্যবহৃত হয়। এগুলো হালকা পাতলা। দেখতে আকর্ষণীয় এবং বিদ্যুৎ খরচ সিআরটি মনিটরের তুলনায় অনেক কম।

প্রিন্টার (Printer): মনিটরের পর যে আউটপুট যন্ত্রটি আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে প্রিন্টার। কম্পিউটারে প্রসেসিং করার পর এর আউটপুট কাগজে ছাপানোর জন্য আমাদের প্রিন্টার ব্যবহার করতে হয়। ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিও আমরা প্রিন্টারে প্রিন্ট করে থাকি। সাধারণত তিন ধরনের প্রিন্টার পাওয়া যায়।

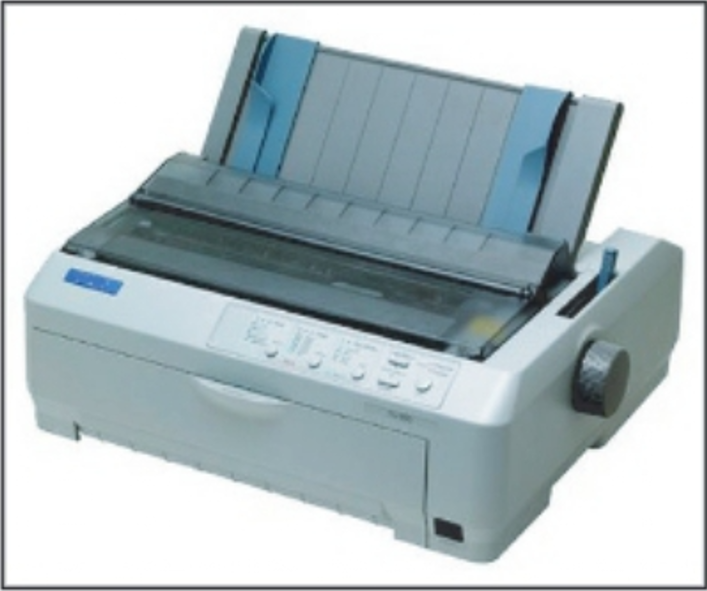

ক. ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার: এটি প্রথম দিকের প্রিন্টার। ছাপার ব্যয় অনেক কম সেজন্য এ প্রিন্টারটি এখনো অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায় না। তাছাড়া এটির ছাপার গতি অনেক ধীর।

ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার

খ. ইঙ্কজেট প্রিন্টার: স্বল্পদামি প্রিন্টার হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত। সাধারণত ব্যক্তিগত কাজে ইঙ্কজেট প্রিন্টার বেশি ব্যবহার করা হয়। এটিতে তরল কালি ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে নিখুঁত ছাপার কাজ করা যায়। বিশেষ করে ছবি প্রিন্ট করার কাজে ইঙ্কজেট প্রিন্টারের ব্যবহার অধিক। তবে এর ছাপার ব্যয় তুলনামূলক বেশি।

ইঙ্কজেট প্রিন্টার

গ. লেজার প্রিন্টার: নাম দেখে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ এর সাথে লেজারের সম্পর্ক রয়েছে। এ ধরনের প্রিন্টারে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ছাপা হয়। লেজার প্রিন্টারের ছাপার গতি ও মান অত্যন্ত উন্নত ও নিখুঁত। সাধারণ ছাপা এবং ছবি প্রিন্ট উভয় ধরনের কাজেই এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। এক সময় ব্যয়বহুল থাকলেও প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে এটি এখন অনেক ব্যয়-সাশ্রয়ী। এছাড়াও প্লটারও একটি ছাপার যন্ত্র। আর্কিটেকচারাল নকশা, মানচিত্র বা গ্রাফের নিখুঁত ও অনেক বড় কাগজে প্রিন্ট করার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।

লেজার প্রিন্টার

| দলগত কাজ তোমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের প্রিন্টার উপযুক্ত, দলে আলোচনা করে যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। |

স্পিকার: তোমরা সবাই নিশ্চয়ই গান শুনতে অনেক পছন্দ কর। গান শোনার যন্ত্রগুলোর সাথে যা অবশ্যই সংযুক্ত থাকে তাই হলো স্পিকার। স্পিকার আমাদের সব ধরনের শব্দ শোনাতে পারে। এটি একটি আউটপুট ডিভাইস। মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হলো স্পিকার। স্পিকার কম্পিউটারের ভিতরে স্থাপিত অবস্থায় থাকতে পারে আবার বাইরে লাগানো যায়। ভালো মানের শব্দ পেতে হলে আমাদের ভালো স্পিকার ব্যবহার করতে হয়। সাউন্ড কার্ড বা রিসিভার থেকে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে শ্রবণযোগ্য শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করা স্পিকারের কাজ।

স্পিকার

হেডফোন: হেডফোন হলো কানের কাছাকাছি নিয়ে শব্দ শোনার যন্ত্র। একে অনেকে এয়ারফোন বা হেডসেট নামেও ডেকে থাকে। এটিও আউটপুট ডিভাইস। সাধারণত মোবাইল ফোন, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার, এমপিথ্রি/এমপিফোর প্লেয়ার, ল্যাপটপ বা পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করা হয়। একাকী ব্যবহার করা হয় বলে এতে অন্যের বিরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে হেডফোনের বহুল ব্যবহার বিশেষ করে উচ্চশব্দে বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। বর্তমানে তারবিহীন হেডফোন অনেকেই ব্যবহার করে। এগুলো ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের শব্দ শোনায়।

হেডফোন

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর হলো একটি ইলেকট্রো অপটিক্যাল যন্ত্র। এর সাহায্যে কম্পিউটার বা অন্য কোনো ভিডিও উৎস থেকে নেওয়া ডেটা ইমেজে রূপান্তর করা যায়। এ ইমেজ লেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে বহুগুণে বিবর্ধিত করে দূরবর্তী দেয়ালে বা স্ক্রিনে ফেলে উজ্জ্বল ইমেজ তৈরি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। আধুনিক প্রজেক্টরগুলো ত্রিমাত্রিক ইমেজও তৈরি করতে সক্ষম।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সাধারণত প্রেজেন্টেশনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এগুলো স্লাইড প্রজেক্টর এবং ওভারহেড প্রজেক্টরের আধুনিক রূপ। এটি ডিজিটাল ইমেজকে যেকোনো সমতলে যেমন- দেয়াল বা ডেস্কের উপর বড় করে ফেলতে সক্ষম। বিশাল সভাকক্ষে ব্যবহারের জন্য এর ঔজ্জ্বল্য এক হাজার থেকে চার হাজার লুমেন্সের হতে হয়। এটি ল্যাম্পের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

এলসিডি প্রজেক্টরগুলোর ল্যাম্প সাধারণত চার হাজার ঘণ্টা ব্যবহারের পর পরিবর্তন করতে হয়। আরেক ধরনের প্রজেক্টর রয়েছে যা এলইডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এগুলোর ল্যাম্প বিশ হাজার ঘণ্টা কাজ করতে পারে। তবে এগুলোর মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। কম্পিউটার বা অন্য কোনো উৎস যেমন- টেলিভিশন, সিডি/ডিভিডি প্লেয়ার ইত্যাদি থেকে ইমেজ নিয়ে তা এলসিডিতে সরবরাহ করে। এরপর ইমেজটি একটি লেন্সের মাধ্যমে সমতল পৃষ্ঠের ওপর ফেলা হয়। এজন্য বড় কোনো আসবাবের প্রয়োজন পড়ে না। এলসিডি বা এলইডি প্রজেক্টর আকারে ছোট বলে খুব সহজেই বহনযোগ্য। বর্তমানে পকেট প্রজেক্টর পাওয়া যায় যা কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি বা মোবাইল ফোন থেকে ব্যবহারের সুবিধা দেয়।

| দলগত কাজ যে ডিভাইসগুলো আলোচনা করা হলো এর বাইরে তোমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসের একটি তালিকা তৈরি করে উপস্থাপন করো। |

১. তুমি একটি ছবির ডিজিটাল প্রতিলিপি করতে চাও। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে?

ক. প্লটার

খ. কী বোর্ড

গ. প্রিন্টার

ঘ. স্ক্যানার

২. প্রসেসরকে কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বলা যায় কারণ-

i. এটি মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে

ii. প্রসেসর কম্পিউটারের সকল কাজের নির্দেশনা দেয়

iii. এর মাধ্যমে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. তোমার ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি সেভ বা সংরক্ষণ করতে কোন ডিভাইসটি ব্যবহার করবে?

ক. রম

খ. র্যাম

গ. প্রসেসর

ঘ. হার্ডডিস্ক

৪. একসাথে সরাসরি ছবি দেখা ও কথা বলার জন্য কোন কোন ডিভাইস ব্যবহার করা হয়?

ক. মোবাইল ফোন ও ওয়েব ক্যামেরা

খ. ওয়েব ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন

গ. কম্পিউটার ও মাইক্রোফোন

ঘ. কম্পিউটার ও ওয়েব ক্যাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

মতিন সাহেবের বড় নাতনী কণা ল্যাপটপে বসে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট খেলা দেখছে। এ দেখে মতিন সাহেব তার নাতনীকে বললেন, 'তুই ল্যাপটপে স্যাটেলাইট সংযোগ নিয়েছিস?' কণা খেলাটি রেকর্ড করে রাখল।

৫. কণা খেলা দেখতে পারে-

i. ইন্টারনেট ব্যবহার করে

ii. ল্যাপটপে টিভি কার্ড সংযোগ করে

iii. টেলিভিশন-ল্যাপটপ সংযোগ করে

কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৬. খেলাটি রেকর্ড করার সবচেয়ে সুবিধাজনক ডিভাইস কোনটি?

ক. হার্ডড্রাইভ

খ. পেনড্রাইভ

গ. সিডি

ঘ. ডিভিডি

৭. ৬ নং প্রশ্নের উত্তরটি পছন্দ করার কারণ ব্যাখ্যা করো।

common.read_more